|

|

倉敷市児島林にある『五流尊滝院』。修験道、山伏の地として著名なお寺です。ちなみに私は今回が2度目の訪問。前回は新熊野遺跡として熊野神社や後鳥羽上皇の供養塔などを中心に見て、このお寺さんは3重の塔を見たくらいでした。今回はゆっくりと見て廻りました。

熊野神社の隣にある五流尊滝院の三重の塔を見て奥へ。「大仙智明大権現」などいくつかの堂宇を見ながら、本堂へとたどりつきました。ここの山伏たちは、大山(鳥取県)をも修行の場としたといい、。「大仙智明大権現」を祀っているのでしょう。 |

|

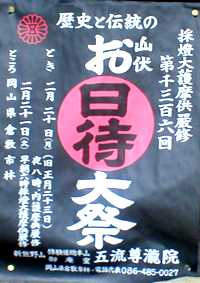

本堂(下の写真左)の奥、護摩堂前にはちょうど護摩壇がしつらえてあり、祭りの準備が整っているようでした。おっと、この日(2月20日)はちょうど「お日待ち祭」の日で、夜通し祈りながら護摩を焚いて、日の出を待つという有名なお祭りです。いい日に来合わせたものです。 ちょうど法師が塩をまき、清めているところでした。さっきまでの雨で、護摩壇にはテントがかけられ、様子がうかがえなかったのは残念でしたが。あれに明朝6時に点火され、大きく燃え上がるのでしょうね。 |

お祭りは夕方から始まり、「宵供養」「採火の義」「採燈護摩」と続くそうで、この山伏たちのお祭りは、今晩からあす朝にかけて大勢の参詣人や見物人を集めるそうです。夕刻前でしたが、10数人の団体らしき人たちが幾組か、あちこちで読経したり、見学したりしていました。右の写真はこの護摩堂横にあった修験道の開祖役行者(えんのぎょうじゃ)像です。

お祭りは夕方から始まり、「宵供養」「採火の義」「採燈護摩」と続くそうで、この山伏たちのお祭りは、今晩からあす朝にかけて大勢の参詣人や見物人を集めるそうです。夕刻前でしたが、10数人の団体らしき人たちが幾組か、あちこちで読経したり、見学したりしていました。右の写真はこの護摩堂横にあった修験道の開祖役行者(えんのぎょうじゃ)像です。ここから石段を降りた下の段には、この地に流されて、児島五流の山伏達の盟主になったと言う頼仁親王の歌碑や、隠岐に流される後醍醐天皇を追って津山院庄で桜の幹に歌を書いたという、児島高徳生誕の地の碑などがありました。 |

実はこの日の私には案内人がおられました。案内の方は「金毘羅燈篭研究家」のNさん。で、さっそくこの近辺の金毘羅燈篭見学へと足を伸ばしたのです。

木見の町の中央あたりに2つの燈篭。1つは、5年前にも見た五輪塔群の前にある2つのうちの1つがそうらしいとのこと。もう一つは公会堂前で、これはあきらかに「常夜灯」として使われていたもののようです。 下木見の公民館の前にあった金毘羅燈篭は立派でした。はるかに由加、金毘羅を望んでいるという形容がピッタリで、東側には点灯に行くためのスロープまでありました。

「普通の灯篭は、神社などに奉納してあるんですけど、金毘羅燈篭はあちこちにあって、それ自体で金毘羅さんを祭っているんです。こうした街道だけでなく、家の庭や山の中など様々なところにあります。金毘羅さんのお札を入れたりして燈篭自体を拝んだんですね。金毘羅信仰というのは、他に無いこういう独特な形態を持っているんです。」N夫人の熱弁が続きました。なるほどなるほど。納得納得。

|

まずは熊野神社のおさらい。さすがにあの南北朝時代、紀州熊野神社の神官たちが北朝の圧迫を逃れて瀬戸内海を漂流し、流れ着いたという児島の地。当時、一時的とはいえここを熊野神道の本拠にしたというだけあって、紀州本宮とほぼ同じような社殿が並び立っていました。前回「熊野神道の社殿配置が完璧に残る全国的にも貴重な例」と説明されたのを思い出しながら、雨上がりの静寂の中、しばしたたずんでしまいました。

まずは熊野神社のおさらい。さすがにあの南北朝時代、紀州熊野神社の神官たちが北朝の圧迫を逃れて瀬戸内海を漂流し、流れ着いたという児島の地。当時、一時的とはいえここを熊野神道の本拠にしたというだけあって、紀州本宮とほぼ同じような社殿が並び立っていました。前回「熊野神道の社殿配置が完璧に残る全国的にも貴重な例」と説明されたのを思い出しながら、雨上がりの静寂の中、しばしたたずんでしまいました。

少し帰りかけて、民家の裏に巨石があり、その上にちんまりと燈篭が乗っていました。近くの人に聞くと「金毘羅さん」だとのこと。Nさんの喜ぶこと喜ぶこと・・・。「今日はおかげで新発見がありました。」さすがに打ち込む姿は美しいものでした。(2006,2)

少し帰りかけて、民家の裏に巨石があり、その上にちんまりと燈篭が乗っていました。近くの人に聞くと「金毘羅さん」だとのこと。Nさんの喜ぶこと喜ぶこと・・・。「今日はおかげで新発見がありました。」さすがに打ち込む姿は美しいものでした。(2006,2)