|

|

新しいHPを始める気になりました。題して『遊放ぶらり旅』。なに、永のお勤めを終えた私が新しい名前として『杉原遊放』と名乗ることにして、あちこちを旅してホームページにしていくという趣向なのです。 『遊放』、遊びっぱなし、はなれあそぶ、「ユーフォーUFO」あれっ、変かな?。いちおう、遊びと戯れの人生を始めたと言うことなのです。当分は『花嵐』『遊放』の両方を使って、10年ほどたってからまた考え直そうかと思っています。そう、『花嵐』と名乗り始めてからもうすぐ10年ですからね。

岡山県の西部、旧備中の国は江戸時代には様々な小領地に別れ、その変化も激しかった土地柄です。戦国末期に織田、毛利の戦力の境界に位置して、絶えず戦乱に見舞われてきた影響がその後も尾を引いたものでしょう。大名といっても、現高梁市の松山藩(5~6万石)、現岡山市の庭瀬藩(2万石)、同足守藩(2.5万石)、新見藩(1.8万石)、総社市の浅尾藩(1万石)、倉敷市真備町の岡田藩(1万石)を数えるくらいで、他は幕府領や様々な旗本知行所などに小分割されてきました。そしてそのなかに備前岡山藩(31万5千石)の2つの支藩(鴨方藩、生坂藩)があるのです。

|

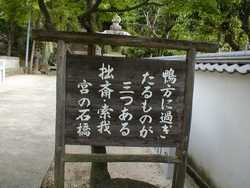

| 鴨方に過ぎたるものが三つある |

なんて言葉があったそうです。

なんて言葉があったそうです。まずは「西山拙斎」。岡山を代表する江戸中期の儒学者だそうで、朱子学を正学とする学制の統一を説き、翌年老中松平定信が行った教育改革の「寛政異学の禁」につながったと言われています。でも、今から言うといわゆる復古調だったのでは?・・というのは、私のひとり考えでしょうか?。でも私塾を開いて64歳で居宅至楽居に没するまで子弟の教育に携わったのは、当時としては素晴らしいとしか言いようがありません。ここには墓碑がありました。 次は「田中索我」。江戸時代中期の画家で、仙洞御所の屏風や杉戸を描くのに関わり法橋上人位にも任ぜられたそうで、多くの作品をのこしているそうです。 そして最後は、「宮の石橋」。鴨神社の随身門下にある6枚の長い石を反らせて整えた石橋。通ってみると何のことは無いのですが、当時としては珍しいものだったのでしょうな。 |

|

|

|

| 西山拙斎の墓 | 田中索我の墓 | 宮の石橋 |

| 鴨方藩陣屋跡は、黒住教教会所に |

|

|

今日はそのうち『鴨方藩』(2万5千石)のあった、岡山県浅口郡鴨方町へ来て見ました。

今日はそのうち『鴨方藩』(2万5千石)のあった、岡山県浅口郡鴨方町へ来て見ました。 旧高戸家住宅という建物がいきなり目に入ります。築後300年以上を経た、岡山県最古の町家として「県重要文化財」となっているそうです。ここは油商等を営む傍ら、鴨方藩主の宿泊所や江戸時代の文人たちの交流サロンとしても使われたらしいです。

旧高戸家住宅という建物がいきなり目に入ります。築後300年以上を経た、岡山県最古の町家として「県重要文化財」となっているそうです。ここは油商等を営む傍ら、鴨方藩主の宿泊所や江戸時代の文人たちの交流サロンとしても使われたらしいです。

岡山藩の支藩鴨方藩25,000石は藩主は、岡山の天神山(現在の県文化センターのところ)に住んでいたそうです。初代藩主は、池田光政の次子政言で、現地鴨方には所領支配の現地の拠点として陣屋がおかれていました。

岡山藩の支藩鴨方藩25,000石は藩主は、岡山の天神山(現在の県文化センターのところ)に住んでいたそうです。初代藩主は、池田光政の次子政言で、現地鴨方には所領支配の現地の拠点として陣屋がおかれていました。