|

|

今度は、コロナ禍が少しだけ落ち着き、県内や隣県の旅行が推奨され始めたことで、これまで行きたかった小旅行でもと出かけました。 何しろ一人5,000円もの補助金が出るという事で。 以前に2度も行った「三朝温泉一泊旅行」に出かけたのです。 今回はそのうちで、近くの倉吉市を通過、何だか面白そうでしたので、二日にわたり見学と相成り、まずはそのレポートです。

「山陰の小京都」と呼ばれる倉吉市。行ってみると奈良時代から平安時代にかけても、伯耆(ほうき)の国の国府として栄え、戦国時代から江戸期、その後も地域の中心として栄えて来たようです。そして今も美しい町並みが保存されている地区として観光客をも集めているようでした。

市役所の観光駐車場とおぼしきところに車を止めて、前面の道路を横切り赤い瓦(石州瓦)とシックな装いの商家らしき一帯を少し行くと、用水らしきところへ出ます。 |

少々疲れた所へ、喫茶店らしきものが見えてきました。名前は「久楽(くら)」

この倉吉という街、太古は別にして、14世紀、室町時代に市役所の裏山、打吹山に伯耆守護となった山名氏が城を構えた時から始まったと言われています。

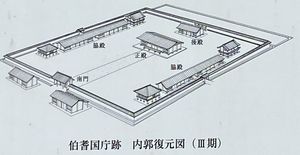

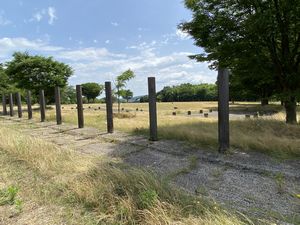

今の鳥取県の西部をさす「伯耆の国」。奈良時代から平安時代にかけて「伯耆の守」が中央からきて、ここ倉吉にあった国府・国衙(官庁)で政務を司ったのでしょうね。 当時の「国の格」としては、伯耆の国は「上国」とされているようですから、国衙も結構大規模だったのかもしれません? というわけで、最近発見されたという伯耆の国の官庁群跡を見に行くことにしました。 現在の倉吉市街の西方に「国府(こう)」という地名があり、その近辺に国府のあとが拡がっていました。まずは国分寺跡。左が「柵列跡」とありましたから、何か塀か廊下の跡でしょうか。右は「塔の跡」です。お寺跡としては結構大規模なものと感じました。

次に「法華寺畑遺跡」と呼ばれる大規模な官庁跡遺跡です。最近の発掘でいろいろなことが判っているらしく、詳しい説明の展示がありました。

最後に少し奥に進んだところにあったのが、「国庁跡」です。現在で言えば県庁跡でしょう。

下記は、倉吉市街の地図です。

|

鳥取県中部の中心地倉吉市は、我が倉敷市と同じ様に、その中心地区「倉吉市打吹玉川」が重要伝統的建造物群保存地区として保存地区に定められていたのです。

鳥取県中部の中心地倉吉市は、我が倉敷市と同じ様に、その中心地区「倉吉市打吹玉川」が重要伝統的建造物群保存地区として保存地区に定められていたのです。